Antoinette Bonnet

« – Non père, je n’épouserai pas le Joseph, ni aucun autre homme… Non parce qu’il est nain et que je suis chauve, mais parce que je ne veux pas devenir la servante de qui que ce soit ! Puis, père, vous n’aimez pas les gens différents, comme lui, comme moi… Ça vous gêne, hein ? Alors, sachez que si un jour je dois prendre un mari, c’est moi qui le choisirai à mon goût, non vous et il devra m’accepter comme je suis. »

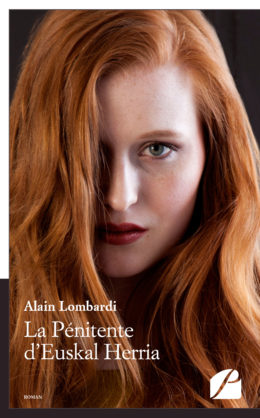

1569, abbaye Saint-Pierre-des-Chazes. Soupçonnée de pactiser avec le diable, Antoinette Bonnet attend sa condamnation.

Depuis son jeune âge, elle sait calmer les douleurs, apaiser les esprits. Elle aide les femmes à mettre au monde leurs enfants, connaît le pouvoir des plantes, possède un étrange don de divination. Elle est très, trop populaire auprès des villageois, elle dérange. L’abbesse des Chazes, jalouse de sa notoriété, lui tend un traquenard pensant la faire disparaître pour toujours. Un tribunal composé de nobles, de seigneurs, d’hommes d’Église doit décider de son sort. Monsieur de Langheac a déjà fait ériger un bûcher en sa bonne ville de Langheac pour qu’elle y soit brûlée vive. Antoinette plaide son innocence et expose des faits effroyables, monstrueux qui incriminent ses accusateurs…

Antoinette, éprise de nature, nous entraîne sur les chemins tortueux du Haut-Allier. Elle nous plonge dans la vie rude de ce milieu du XVIe siècle où la paysannerie devait se battre à chaque instant entre aléa climatique, croyance diabolique et puissance seigneuriale.

Commentaires récents